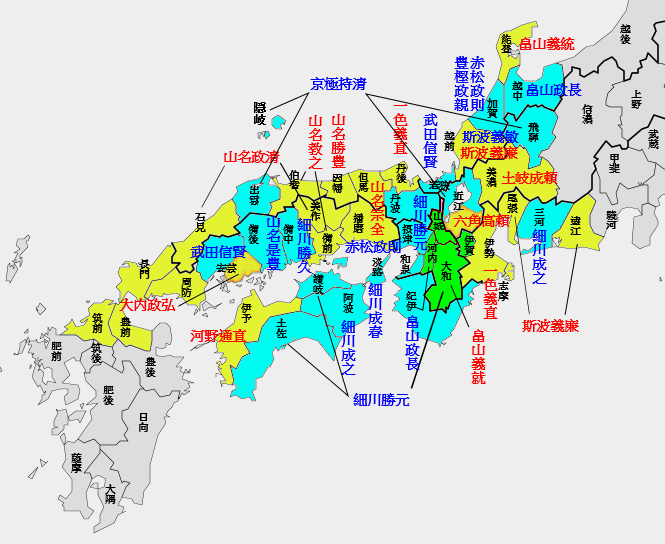

『応仁の乱』

源尊敦があの『舜天』ってどういうこと?かつて沖縄に存在した『琉球王国』に眠る数々の伝説と盛衰

源尊敦があの『舜天』ってどういうこと?かつて沖縄に存在した『琉球王国』に眠る数々の伝説と盛衰

上記の記事の続きだ。1441年、『嘉吉の変(かきつのへん)』で赤松が義教を自宅の宴会に招き、そこで殺害した。急な展開で七代将軍になったのは、義教の息子の義勝。しかしかれは在任8か月で急死。10歳のことだった。次の八代将軍足利義政(よしまさ)(在職:1449年 – 1473年)は、『暗愚の将軍』、『史上最低の将軍』と言われるが、その通り、彼は政治を放棄するような人間だった。

[伝足利義政像。(伝土佐光信画、東京国立博物館蔵)]

その理由は、乳母・側室であった今参局(いままいりのつぼね)、妻・日野富子(ひのとみこ)とその一族らの干渉で自分の思い通りにいかなかったからだ。

足利義政

足利義政

彼ら夫妻には後継ぎがなく、やむを得ず弟の足利義視(よしみ)を次の将軍に決めていた。しかし翌年に子供(義尚(よしひさ))が生まれ、どちらを将軍にするか決めなければならなかったが、義政はこの決断すらも行わなかったのだ。

足利義政

足利義政

まさかこんな言葉を言い捨てたわけじゃないだろうが、内容からしてまるでこのような発言をする状況すら思い浮かべてしまうわけだ。それは、当時を生きた人々にとっても同じことだった。

足利義政

足利義政

この義政の態度が彼ら有力守護大名同士の権力争いに火をつけ、1467年、そこから11年も続く『応仁の乱』が勃発したのである。数年にわたり家督を争っていた、管領家の畠山義就、政長の両軍が激突し、そして両軍の後ろ盾、幕府の二大巨頭だった、

- 細川勝元(ほそかわかつもと)

- 山名宗全(やまなそうぜん)

の全面戦争へと発展してしまったのである。

[応仁の乱]

室町幕府

| 将軍 |

| 管領(かんれい) |

| 侍所 | 政所 | 評定衆 | 問注所 |

将軍の補佐には『管領』という立場があり、足利氏と血縁関係がある、

- 斯波(しば)

- 細川

- 畠山

の3家が交代でそれを務めた。そして京都の警備や裁判をつかさどる侍所の長官『所司』は、

- 山名氏

- 赤松氏

- 京極氏

- 一色氏

の有力な守護大名から任命され、彼ら有力7家を『三管領・四職』といった。その有力守護大名たちが、『将軍の後継ぎ争い』などではなく、それに乗じて権力争い、そして自分の家の相続争いを始めてしまったのだ。

室町幕府の最盛期は三代目将軍『足利義満』の時代だ!60年続いた南北朝をついに合一させる

室町幕府の最盛期は三代目将軍『足利義満』の時代だ!60年続いた南北朝をついに合一させる

細川勢

細川勢

山名勢

山名勢

義政の妻、富子は、義政の弟、義視を後継とし、管領の細川勝元を後見人としていたが、翌年に義尚を出産したことで、彼に対抗できる山名宗全に後見人を依頼していた。つまり、この富子にも色々と問題がありそうだ。義政が政治を放棄したのも、応仁の乱が勃発したのも、もしかしたら彼女の存在が大きかったのかもしれない。

二代将軍、足利義詮(よしあきら)は、大内弘世と山名時氏(ときうじ)を従わせ中国地方を統一。そして三代将軍義満が、日本60余州のうち6分の1にあたる11か国を支配下としていた山名氏を衰退させた。先代の義詮が『半済令』を出し、守護大名に強い権限を与えた。しかし、それによって逆に彼らが強い力を持ちすぎるようになり、幕府にとっての危険因子となっていたのだ。

[山名宗全 『本朝百将伝』より]

当時、山名氏清(うじきよ)は中国・畿内に一族合わせてそれだけの領土を得ていて、『六分の一殿』と言われるほど権力を持っていた。しかし、家中の内部分裂があり、これを義光が利用し、『明徳の乱』を引き起こす。この反乱によって山名氏は、山陰の3か国に封じ込められた。

だが、『嘉吉の乱』によって『恐怖将軍(くじ引き将軍)』、つまり六代将軍義教(よしのり)殺され、赤松の功によって山名氏一門の所領は8か国へと戻ってきた。つまり、山名氏がまた力を取り戻していたのだ。そしてその家督を継いでいた山名宗全は力を持ち、『赤入道』と呼ばれて恐れられる存在だった。

[細川勝元像(龍安寺蔵)]

細川勝元は医術、和歌、猿楽、絵画などの素養もあったことからわかるように、それとは対照的な性格だった。普通、赤入道と呼ばれるような激高的な人間に、そういった文芸をたしなみ、楽しむことはできない。冷静沈着に戦略を積み重ね、山名宗全の娘を妻に迎えるなどして、同盟関係を強化する狡猾ぶりを見せていた。

彼はそうした戦略で、上に君臨していた前管領である畠山持国(もちくに)を上回る算段があった。かくしてその通りになったのはいいが、山名宗全が力をつけすぎたのだ。勝元は山名を警戒し始め、やがてここに対立構造が生まれるようになった。それを利用するかのように、富子が話を持ち掛けたということなのである。

応仁の乱(対立構図)

| 西軍(山中勢) | 東軍(細川勢) | ||

| 将軍家 | 足利義尚 | VS | 足利義視 |

| 山名家VS細川家 | 山名持豊(宗全) | VS | 細川勝元 |

| 畠山家 | 畠山義就 | VS | 畠山政長 |

| 斯波家 | 斯波義康 | VS | 斯波義敏 |

| 有力守護大名 | 六角、一色、大内、河内氏等 | VS | 赤松、富樫、京極、武田氏等 |

義尚と義視は、騒乱の翌年に東西で入れ替わる。

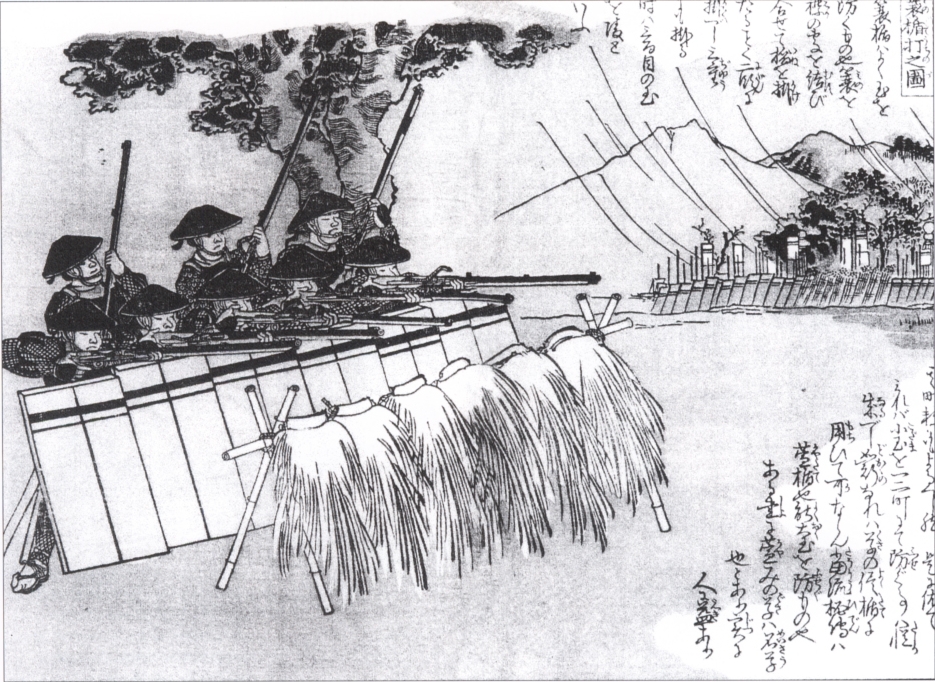

そしてこのあたりから『足軽』という機動力に富み、集団で敵にぶつかる『軽装備の武士』が登場するようになるが、一騎打ち、いわゆる『タイマン』を張って戦う男がいる中で、勝利優先でそうやって戦うぐらいだから、彼らはまるでチンピラ。破壊・略奪なども行うような、筋の通らない不良者で、『昼強盗』と言われた。

足軽自体は平安時代からあり、身分の低い補助的な歩兵を意味していたのだが、この応仁の乱から『足軽』を名乗るこうした悪党まがいの雑兵(ぞうひょう)が見られるようになり、社会の注目を集めたという。彼らには百姓のイメージがあるが、そうではなく、『特定の主君を持たない非正規の傭兵集団』であり、名字を名乗ったり、侍のような者もいたという。その後、合戦の規模が拡大していくにつれ、長槍や鉄砲を持った足軽隊が合戦の主流となっていった。

[火縄銃の一斉射撃を行う足軽部隊]

さて、応仁の乱で、結果、息子の義尚を将軍に就かせることに成功した富子。だが、両軍のトップ、細川勝元と山名宗全が亡くなり、将軍の後見として表舞台に出るしかなくなっていた。裏で暗躍していたとも言える富子は、今度は表で堂々と『明躍』するようになる。

暗躍に対抗して今私が勝手に作った言葉。明るいところで活躍するというだけの意味。

彼女は幕府の実権を握った。そして多量の銭や物品が献上され、この銭貨を戦費が必要な大名に高利で貸し付けたという。ここで、冒頭の記事のタイトルを見てみよう。

『日本史の表舞台に初めて『庶民』が登場!だが、高利貸しが幕府の保護を受けて成長するとどうなる?』

記事に書いたように、当時、

| 農業 | 同じ水田で稲と麦を作る『二毛作』が普及 |

| 手工業 | 鋳物師、鍛冶、研師が荘園領主から独立 |

この2つの発展が商業を活性化させ、各地の特色を生かした特産品が生産されるようになり、貨幣が浸透して貨幣経済が発展し、庶民や商人が歴史の表舞台に立つようになった。そして、高利貸しをした酒屋・土倉(どそう)は莫大な営業税を払う代わりに幕府の保護を受け成長し、後の戦国末に台頭する『豪商』の先駆けとなった。それについて私は、

- GHQ

- ユダヤ人

- 『アラブ連盟』VS『西側諸国』

- 三菱グループ

というキーワードを並べて注目したわけだ。つまり富子は、とても計算高い人間だった。貨幣経済が発達したこの時代に、金の力がすでに武力よりも上であることを見抜いていたのだ。しかしポイントはこうだ。

- 決まったはずの話を変えて自分の子供を後継ぎにさせようとする

- それを押し通す為に争いのリスクを無視して大きな力を自分の味方につける

- 高利で貸し付ける

- 武よりも金として『力の揺れ動き』に敏感である

私は個人的に、勝手に推測して悪いが、彼女より義政の味方をしたくなるタイプだ。単純に彼同様、文化・教養が好きで、物を作っているとあっという間に時間が過ぎる。また、富子のような筋の通らない利己的で狡猾、かつ現実的な人間はあまり好きではない。ただ、そのような人間が『金を掴む』ということはよく知っているので、一目置くところもある。ただ、やはり晩年は、義尚に反抗され、義政には仲たがいになり、拝金的な人間の最後の相場を踏んだようだ。

応仁の乱で、守護大名たちが『上』だけ見て権力争いをしている間、『下』に目を向けなかったのは問題だった。彼らの下にいた、

- 守護代(留守番をしていた守護)

- 国人(土着の武士)

- 百姓

先祖代々その土地に住んでいること。

といった人物たちが、この間に力をつけてしまっていたのだ。

守護代

守護代

国人

国人

百姓

百姓

| 山城の国一揆 | 国人が畠山氏を追い出した |

| 加賀の一向一揆 | 国人と浄土真宗一派が富樫義親を倒した |

彼らと将軍、守護大名たちの間には間違いなく『距離』があったが、応仁の乱で長い間放置されていたということも手伝って、彼らは上に逆らうようになったのだ。このように、上が自分たちの権力や財力に溺れて下が放置され、別次元として考えられて放っておかれると、『下剋上』を起こし、その状況を打破しようとする主体性のある人間が出てくるのは世界の歴史の相場でもある。

例えば『フランス革命』だ。1700年代。当時のフランスは、絶対王政の時代。度重なる対外戦争や宮廷の浪費がフランスの財政を大きく圧迫し、そのしわ寄せが国民の多数を占める第三身分の『平民』に来ていた。

| 国王 |

| 第一身分 | 聖職者 | 約12万人 |

| 第二身分 | 貴族 | 約40万人 |

| 第三身分 | 平民(市民、農民) | 約2450万人 |

『フランス革命』の概要を見てみよう。

そして1793年、ルイ16世とマリー・アントワネットはギロチンによって公開処刑されてしまったのであった。フランス史上初の『共和政』の誕生である。

皇帝や王がいない国。

『フランス革命』の原因はルイ14世?ルイ16世?それともマリー・アントワネット?

『フランス革命』の原因はルイ14世?ルイ16世?それともマリー・アントワネット?

1600年代のイギリスにあった『ピューリタン革命』。

エリザベス女王の死後『ピューリタン革命』で王を引きずり下ろしたクロムウェル!『名誉革命』で王を『シンボル』にした英議会

エリザベス女王の死後『ピューリタン革命』で王を引きずり下ろしたクロムウェル!『名誉革命』で王を『シンボル』にした英議会

1700年代にあった『アメリカ独立戦争(1775年4月19日から1783年9月3日)』

イギリスよ!やりすぎだ!我々は『自由・平等』を尊重し『アメリカ合衆国』として独立することを宣言する!

イギリスよ!やりすぎだ!我々は『自由・平等』を尊重し『アメリカ合衆国』として独立することを宣言する!

そのどれもが、『上の事情を下に一方的に押し付けた』ことが原因で、それに抗うように、革命的な行動が起きたのである。こうした人々の動きを考えたとき、思い浮かべるのはイギリスの哲学者、トマス・ホッブズが言った『リヴァイアサン』である。

ホッブズは『社会契約論』を主張して、国家がいかに必要であるかを説いた。彼は『リヴァイアサン』というドラゴンを用いて、どのように国民にそれを説明したか。リヴァイアサンというのは、旧約聖書に出てくる海の怪物のことだ。ホッブズはこの怪物をその著書のためのメタファーとして使い、国家の必要性を説いた。

[画像]

茂木健一郎氏の著書『挑戦する脳』にはこうある。

『リヴァイアサン』の中で、ホッブズは、人間はもともと『万人の万人に対する闘争』の状態にあったとした。誰もが自らの生存を目指し、利益を図り、そのためには他人を犠牲にすることを厭わない。そのような『自然状態』は余りにも耐えがたいので、人間はそのもともと持っていた自然な権利を『政府』に譲り渡す。そのようにして形成された政府は一つの『リヴァイアサン』として自由に意思を決定し、行動するようになる。

つまり、人間には元々『リヴァイアサン』のような猛獣的なエネルギーが備わっていたが、それを野放しにすることは耐え難いと考え、政府に譲り渡し、自分の代わりに政府に『闘って』もらうようシステム化したわけだ。『自分は闘いたくないから』である。

もともと自由で、あらゆる権利を持っていた人間たちが、『万人の万人に対する闘争』を避けるために、契約を結んで権利の一部をリヴァイアサンたる『国家』に譲り渡す。国家の秩序を成り立たせているのは『法』である。国家は法を定め、個人は法に従う。個人は、法に抵触しない限りにおいて、自由に行動することができる。一方、国家の行為については、そのような縛りがない。まさに地上に存在する唯一の『リヴァイアサン』として、国家は自らの行動を選択し続けるのだ。

つまりこういうことだ。

トマス・ホッブズは『リヴァイアサン性』を国家に譲り渡すことが平和へのカギだと主張した

トマス・ホッブズは『リヴァイアサン性』を国家に譲り渡すことが平和へのカギだと主張した

ホッブズはそのピューリタン革命の後、『国』の存在自体を疑問視した人々が現れる中、この話を持ち出し、

ホッブズ

ホッブズ

と主張し、人々の精神面を助けたわけだが、今回注目したいのは『人間には元々『リヴァイアサン性(猛獣性)』がある』という部分である。つまりこういうことだ。

よく考えたらわかるが、一国の王(ルイ16世)と王妃(マリー・アントワネット)がギロチンで処刑されたわけだ。しかも公開処刑。そんなことをする人間にあるのは『猛獣性』以外の何でもない。つまり、彼ら(上)は軽んじてしまった。長らく上に君臨し、思い上がってしまったのだ。下にも『人間』がいて、彼らはただ生まれた環境が違うだけで、自分たちと何一つ変わらないポテンシャルを持っていたということを。

そしていよいよ『戦国時代』が始まる。それは、上の階層で甘んじる猛者たちが目を離した隙に鼓舞され肥大化した、人間に本来眠っているはずの一大エネルギー(猛獣)が巻き起こした時代だった。

次の記事

該当する年表

SNS

参考文献